В мире кинематографа давно известно, что металлургическое производство в кадре выглядит весьма эффектно, а спецовка сталевара украшает актёра, как комбинезон пилота или ментик гусара. Поэтому история кино знает немало фильмов о металлургах. Но культовый статус имеют лишь две картины — советский «Весна на Заречной улице» (1956 г.) и американский «Охотник на оленей» (1978 г.).

В сталевары по Станиславскому

Казалось бы, что общего между этими киношедеврами? Разные страны, разные десятилетия, разные сюжетные линии. Но есть и то, что объединяет эти ленты. Например, приём, который помог исполнителям заглавных ролей — нашему Николаю Рыбникову и американскому Роберту Де Ниро — вжиться в образ металлурга.

Оба прибегали к методу длительного (профессионального) включённого наблюдения. Суть его в том, что исследователь (в нашем случае — актёр) становился активным участником изучаемого контекста, погружался в атмосферу металлургического производства, взаимодействовал с этой средой так же, как это делают реальные металлурги.

Стоит ли напоминать, что этот метод является составной частью системы Константина Сергеевича Станиславского? Согласно этой системе, актёр должен детально изучать поведение людей, которых ему предстоит играть. Такие наблюдения помогают строить цепочку физических действий, а следовательно, и переживаний своего героя.

С основными принципами системы Рыбникова познакомили во ВГИКе в мастерской Сергея Аполлинариевича Герасимова и Тамары Фёдоровны Макаровой. В свою очередь, молодой Де Ниро занимался на курсах Стеллы Адлер (активно продвигавшей теорию актёрской сверхзадачи Станиславского) и в студии Ли Страсберга.

Итак, что мы знаем о том, как снимались культовые фильмы о металлургах, и как киноактёры перевоплощались из лицедеев в мастеров огненных дел?

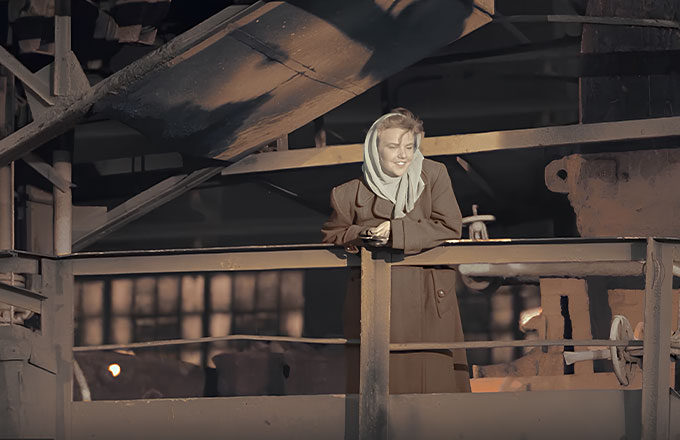

Кадр из «Весны на Заречной улице»

«Горят марленовские печи»

Действие мелодрамы «Весна на Заречной улице» происходит в неназванном городе, где расположен крупный металлургический комбинат. Но ни для кого не секрет, что картину, работа над которой началась в 1953 году и продлилась три года, снимали в Запорожье.

Съёмочную группу Одесской киностудии без лишней бумажной волокиты допустили в святая святых заводов «Запорожсталь» и «Днепроспецсталь» — в производственные цеха. В кадр также попал Дворец культуры алюминиевого комбината (в советское время — Дворец культуры им. С.М. Кирова). Кроме того, то ли для приобщения киношников к реалиям быта производственников, то ли просто для экономии бюджета членов съёмочной группы разместили не в гостинице, а в общежитии «Запорожстали».

Заводчане не только распахнули перед киногруппой двери проходной, но и выполняли все её просьбы, порой шедшие вразрез с требованиями техники безопасности и охраны труда.

Например, для съёмки сцены в цеху «Запорожстали» нужен был особенно яркий свет, который софиты киношников обеспечить не могли. Тогда режиссёр картины Марлен Хуциев попросил сталеваров буквально на пару минут открыть створки мартеновских печей, что было грубым нарушением технологии.

«Мат стоял страшный, — рассказывал впоследствии оператор картины Пётр Тодоровский. — Но срывать съёмку нам не стали». После этого случая коллеги по съёмочной площадке стали подначивать Хуциева, называя его «Марленом Мартеновичем». Зубоскалы предложили и свой вариант строки из звучащей в фильме песни на слова Алексея Фатьянова «Когда весна придёт». Исполняли её так: «Горят марленовские печи, / И день и ночь горят они…»

Досталось также автору сценария и сорежиссёру Феликсу Миронеру. Как не подколоть доверчивого человека? На съёмках в доменном цеху, когда боровшийся с простудой Миронер ненароком высморкался в дышащий жаром расплав, бессердечные коллеги-киношники подбили цехового мастера громогласно посетовать: «Что ж ты, брат, наделал? Теперь вторым сортом пойдёт».

Актеры постигали все нюансы металлургии

Свой парень из цеха

В «Весне…» Николай Рыбников (1930–1990 гг.) сыграл сталевара, ударника труда Александра (Сашу) Савченко. К моменту начала съёмок актеру исполнилось 23 года, но за плечами у него было семь полновесных ролей в кино. Дебют в эпизодической роли состоялся в фильме «Сельский врач» (1951 г.). И всё же по-настоящему звёздные роли Рыбникова были ещё впереди: «Высота», «Девушка без адреса» и «Девчата» вышли на экраны позже.

Рыбников был из простой семьи — отец слесарь, мать домохозяйка. Да и жил до поступления во ВГИК в 1948 году не в столичных городах: родился в Борисоглебске Центрально-Черноземной области, школу окончил в Сталинграде. К реалиям жизни рабочего класса ему было не привыкать. И всё же специфика металлургического производства требует особого погружения в тему.

Чтобы Рыбников правдоподобно выглядел в новом для него образе, его отдали в подручные сталевару «Запорожстали». Наставником актёра стал его ровесник — 23-летний Григорий Пометун, отмеченный званием почётного металлурга за перевыполнение годового плана. Вместе они отрабатывали восьмичасовые смены у мартеновских печей и проводили время после съёмочного дня.

Наставник показывал Рыбникову не только как нужно действовать у мартена, но и в целом как вести себя с коллегами-сталеварами, например, во время собраний-пятиминуток/

Киношная молва уверяет, что Хуциев просил актёра подражать манере поведения и даже походке Григория Пометуна. Иногда Пометун брал на себя и функцию костюмера: он забраковал выданную Рыбникову спецовку из-за её слишком отутюженного вида и нашёл вместо неё потрёпанную робу настоящего сталевара.

Годы спустя после премьеры «Весны…» Григорий Константинович Пометун вспоминал о своём участии в съёмках: «Помню, как ко мне в цех привели Колю… Сказали: учи его всем премудростям профессии. Коля, кстати, себя не щадил. На обучение было всего недели полторы, но он справился… Моя задача была научить Колю, как ходить на рабочей площадке, подходить к печи, показать все мои навыки — в общем, весь технологический процесс. А ещё — как с ребятами общаться…»

А вы помните эти слова из песни?

После выхода на экраны фильма «Весна на Заречной улице» песня из него «Когда весна придёт» (стихи Алексея Фатьянова, музыка Бориса Мокроусова) зажила своей жизнью. В ней есть строки, ставшие крылатыми:

«…Когда на улице Заречной

В домах погашены огни,

Горят мартеновские печи,

И день и ночь горят они…»

Актёр и сталевар быстро нашли общий язык и многому друг от друга научились. То ли так было изначально, то ли совместная работа преобразила обоих, но окружающие стали замечать внешнее сходство Рыбникова и Пометуна. Их даже иногда путали. Когда Григорий Пометун был в поездке по Сибири, к нему подошёл некий чиновник и, указав на звезду Героя соцтруда на груди у сталевара, спросил: «Николай Николаевич, когда это тебе Героя дали?»

Удивительно, но в полуторачасовой кинокартине про металлургов металлургическое предприятие показывают не более семи минут экранного времени, да и то ближе к концовке фильма.

Фильм-то, конечно, про любовь, но без металлургической составляющей он бы не стал настоящим шедевром

Из богемы — в металлурги

Работа над кинопроектом «Охотник на оленей» шла, как и в случае с «Весной…», около трёх лет. Американскую часть картины, начатой в середине 1970-х, снимали на сталелитейном заводе U.S. Steel Central Furnaces в Лорейне (штат Огайо) с участием настоящих производственников.

Получить разрешение на съёмки среди ручьёв расплавленного металла было непросто. Продюсеры несколько месяцев упрашивали руководство компании U.S. Steel. «Добро» дали только когда кинокомпания оплатила дорогущую страховку на всех участников съёмочного процесса. Забавно в этой связи, что из 183 минут, которые длится фильм, промышленный город и заводчане, работающие на сталелитейном предприятии, присутствуют на экране чуть менее шести минут. Но зато в самом начале фильма.

В 1978 году, когда картина вышла на экраны, Роберту Де Ниро (род. в 1943 году) было 35 лет. В киноиндустрии у него уже имелся приличный стаж — 15 лет. Актёр дебютировал в 1963 году в фильме Брайана Де Пальмы «Свадебная вечеринка», в котором он сыграл одного из друзей жениха.

Проблема была в том, что Де Ниро родом из другой, далёкой от реалий рабочего класса, среды. Его отец — известный скульптор, художник-абстракционист, мать художница. Детство Де Ниро провёл в богемном районе Нью-Йорка Гринвич-Виллидж.

Посещал Высшую школу музыки, искусства и исполнительского мастерства имени Фьорелло Ла Гуардии в Нью-Йорке.

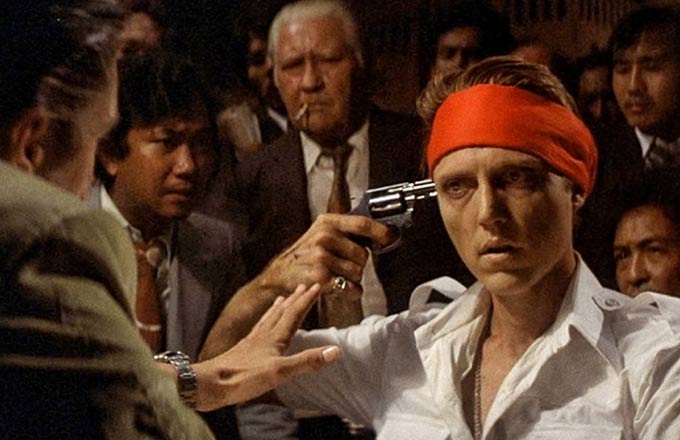

Между тем действие фильма «Охотник на оленей» разворачивается в 1967 году в промышленном моногороде Клэртон на западе Пенсильвании. Там живут и работают на сталелитейном заводе молодые (едва за 30 лет) ребята: Михаил (Майкл) Вронский (Роберт Де Ниро), Стивен Пушков (Джон Сэвидж), Никанор (Ник) Чеботаревич (Кристофер Уокен).

Майкл — заводила компании, тайно влюблён в подругу Ника Линду (Мерил Стрип). Заметим, что имена, фамилии, вероисповедание и некоторые традиции не оставляют сомнений в славянских корнях этих персонажей. Но их происхождение — отдельная тема.

Кадр из «Охотника на оленей»

Свой среди чужих, чужой среди своих

В картине режиссёра Майка Чимино Роберту Де Ниро достался образ эмоционального и импульсивного Вронского, лидера в труде и любимом его друзьями развлечении — охоте на оленей. Как убедительно сыграть такого героя, если сам ты совсем из другого теста? Правильно — перевоплотиться в металлурга и попробовать пожить его жизнью.

Согласно голливудскому апокрифу, незадолго до начала съёмок «Охотника» Роберт Де Ниро исчез. Его не было видно ни на шумных вечеринках в Голливуде, ни в павильонах киностудии Universal Pictures. На самом деле актёр якобы инкогнито проник в самую гущу американских синих воротничков, да ещё в регионе, относящемся к «Ржавому поясу» Америки.

Устроившись на сталелитейный завод в Кливленде (штат Огайо) чернорабочим, актёр зарабатывал 35 долларов в день, смывал с себя звёздный гламур, постигал азы профессии металлурга. Тут он не был звездой — он несколько недель наравне со всеми разгружал материалы, обслуживал оборудование, обменивался солёными шутками с заводчанами. Всё это было ради достоверности.

Де Ниро от смены к смене всё больше превращался в Майкла Вронского — закалённого сталевара из Пенсильвании, как того требовала кинороль. Когда Майкл в исполнении Де Ниро появился на экране, результаты этих упражнений были заметны во множестве деталей — от усталости в глазах до профессиональной гордости металлурга в движениях и жестах.

Правда, красивая история о том, как кинозвезда проникла неузнанной на завод, вызывает сомнения. Ведь к 1978 году в фильмографии Де Ниро были роли в 16 картинах, в том числе и центральные, такие как молодой Вито Корлеоне в киносаге «Крёстный отец» (1974 г.) и водитель нью-йоркского кэба Трэвис Бикл в нашумевшем «Таксисте» (1976 г.). Наша версия: известного актёра внедрили на завод как Рыбникова на «Запорожсталь» — без «прикрытия».

К слову, на съёмках «Охотника…» вышла и обратная история: металлург перевоплотился в актёра. Реальный мастер сталелитейного завода в Пенсильвании Чак Аспегрен своей внушительной и колоритной внешностью так поразил режиссёра, что его, не профессионального актёра, утвердили, причём без проб, на роль одного из рабочих-сталеваров Питера Аксельрода (Акселя). Здоровяка Чака пригласили на картину вторым из артистов после самого Роберта Де Ниро. Да, металлурги — они такие!

Роберту де Ниро тоже пришлось поизучать металлургию на практике

Оба фильма о металлургах, советский и американский, имеют открытый финал. В последних кадрах «Весны на Заречной улице» содержится яркая метафора. Герой Николая Рыбникова отвечает на вопрос экзаменационного билета, предложенного ему его пассией выпускницей пединститута Татьяной Сергеевной Левченко (Нина Иванова). Он даёт определение многоточия: «Многоточие ставится в конце предложения или целого рассказа, когда он не закончен…»

В последней сцене «Охотника на оленей» герои Де Ниро и Мерил Стрип поминают погибшего товарища и, многозначительно поглядывая друг на друга, поют патриотическую песню «Боже, благослови Америку».

Насколько оправдана в каждом случае концовка, судить зрителям, но оба фильма стали культовыми. Такое вот кино.

Пётр Орлов